ドラゴンのIII号戦車はスマートキットと称するだけあって、ディテールの再現度やパーツの分割方法が絶妙なバランスで成り立っていますが、その組立説明書にはところどころ番号の指示ミスが見受けられるので、間違わないように注意しなければいけません。

例えばパーツB2とB3、説明書の通りに仮組みしてみると、シャシー側のボルトと干渉して浮き上がってしまい、「もしや?」と思って右と左を逆にしたらピッタリの位置に収まりました(笑)

例えばパーツB2とB3、説明書の通りに仮組みしてみると、シャシー側のボルトと干渉して浮き上がってしまい、「もしや?」と思って右と左を逆にしたらピッタリの位置に収まりました(笑)

アーマーモデリング140号の『III号戦車E/F型実践工作ガイド』には、このB2とB3は説明書を無視して、シャシー後面のV33のパーツに取り付けたほうが組み易いと書かれていたので、接着のついでにエッジの肉厚も薄く均一に揃えています。

アーマーモデリング140号の『III号戦車E/F型実践工作ガイド』には、このB2とB3は説明書を無視して、シャシー後面のV33のパーツに取り付けたほうが組み易いと書かれていたので、接着のついでにエッジの肉厚も薄く均一に揃えています。 今回はキット付属のマジックトラック(接着式履帯)は使わず、モデルカステンの可動履帯を使うことにしました。手持ちの2種類のニッパーのうち、まずは切れ味の鈍いほうで、パーツのカットラインに刃を入れ易くなるようにランナーの余分を切り落とします。

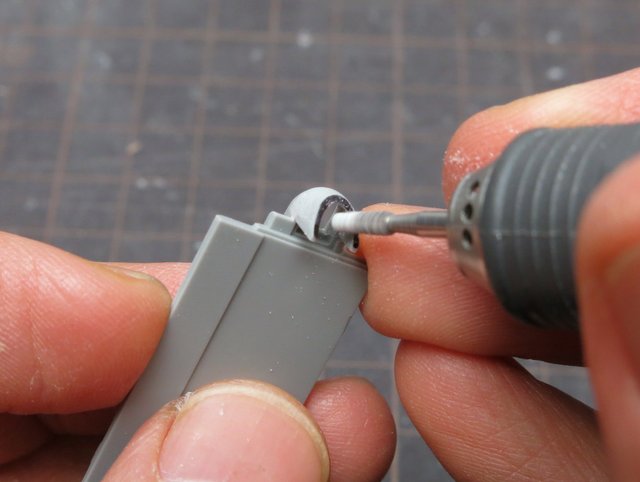

今回はキット付属のマジックトラック(接着式履帯)は使わず、モデルカステンの可動履帯を使うことにしました。手持ちの2種類のニッパーのうち、まずは切れ味の鈍いほうで、パーツのカットラインに刃を入れ易くなるようにランナーの余分を切り落とします。

続いて切れ味の鋭い両刃のニッパーで、パーツとランナーの際ギリギリを狙って、ひと息に切り落とします。1日10ランナーずつ、良い精神修行になりそうですね(笑)

続いて切れ味の鋭い両刃のニッパーで、パーツとランナーの際ギリギリを狙って、ひと息に切り落とします。1日10ランナーずつ、良い精神修行になりそうですね(笑)

履帯を固定するピンは左右で頭の形状に違いがあるので、間違えないように小皿に分けて、マジックで番号と名前も書いておきました。

履帯を固定するピンは左右で頭の形状に違いがあるので、間違えないように小皿に分けて、マジックで番号と名前も書いておきました。

このランナーに付いてる三角や半円の形状って、何か識別のような意味合いでもあるのでしょうか? ランナーの空きスペースにモールドされた小さな円盤状のパーツも、説明書ではいっさい触れられていないので気になります。ご存知の方はご教示ください。

このランナーに付いてる三角や半円の形状って、何か識別のような意味合いでもあるのでしょうか? ランナーの空きスペースにモールドされた小さな円盤状のパーツも、説明書ではいっさい触れられていないので気になります。ご存知の方はご教示ください。

ドラゴンのIII号E型(スマートキット)製作記-5

Comments & Trackbacks

- コメント ( 3 )

- トラックバック ( 0 )

クルマとは比べ物にならない細かい作業ですね(笑

ランナーのマーキングは組立に直接関係ないとすると、生産上の識別ではないでしょうか。

外側の半丸と三角は画像認識で数量管理に使用し、内側の部分は樹脂の充填不良の有無チェック用などに使われることがあります。仕事上の微細な部品管理でこのような手法を使うことがあることから想像ですが…。

ワタシもOhtoroさんとほぼ同意見ですが

三角と半丸のランナーの中身が同一でないなら

1.金型をセットする際の誤装着防止用

2.パッキングの際の混同防止

中身が一緒であるなら

多面取りの金型のどちらで成形されたものかを識別して

トラブルの際にどこで起きたかをわかりやすくする

のいずれかだと思います

製品の大きさからして、多面取りの金型の可能性が高いように思えます

Ohtoroさん、川上さん、コメントありがとうございました。

モデルカステンの可動履帯の金型は繊細すぎてよく壊れるらしいので、

トラブル対策として必要なのかもしれませんね。勉強になりました!